Por Mirco Sartore *

Los días negros de Córdoba

Un viaje por el festival Córdoba Mata 2025, con escritores, periodistas y cineastas convocados para descifrar y resignificar la antinomia sarmientina “civilización y barbarie”. Con entrevista exclusiva a Juan Sasturain.

“Civilización y barbarie, entre los siglos XIX y XXI”, fue el leit motiv de la XII edición del festival Códoba Mata, encuentro internacional de literatura negra y policial.

Durante seis días, se reunieron en Córdoba capital y Villa General Belgrano escritores, periodistas, cineastas, forenses, juristas y teóricos, para hablar sobre esta expresión literaria que muestra la cara oculta del sistema capitalista, sus héroes verdaderos y sus villanos reales.

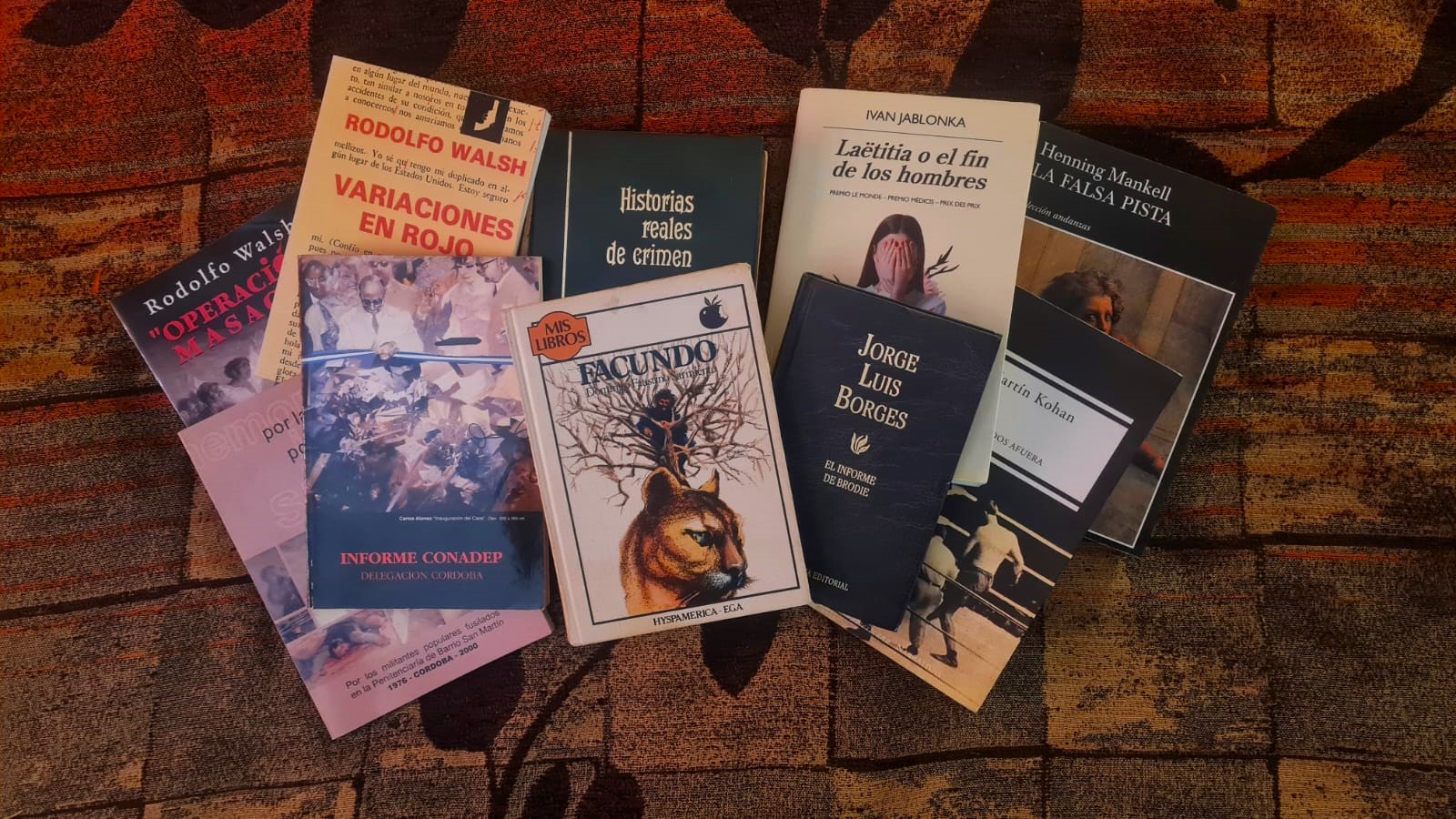

Y sin embargo, periodismo

Día 24 de septiembre. Istituto Italiano di Cultura de Córdoba. Hace frío ya comenzada la primavera. Con el lema de este año, “Civilización y Barbarie, entre los siglos XIX y XXI”, los periodistas Hernán Vaca Narvaja y Alexis Oliva hablan de la vinculación de la literatura negra con la práctica comunicacional. El nombre de Rodolfo Walsh y el seudónimo de H. Bustos Domecq aparecen recurrentemente.

Para Vaca Narvaja, autor de Crímenes en espejo y director de la revista El Sur, Walsh no inventó el Nuevo Periodismo, creación norteamericana, sino la novela de no ficción al crear Operación Masacre: “Truman Capote trabajó con información oficial, hizo A sangre fría con ella. Walsh trabajó clandestinamente. El haber estado en Prensa Latina de Jorge Massetti y fundado ANCLA demuestra esto”. Como ejemplo, destaca la “hazaña detectivesca” de Walsh al descifrar, con un manual básico de criptografía, un código secreto que permitió anticipar el intento de invasión de Estados Unidos a Cuba en Playa Girón en 1961 .

En su charla no faltan nombres propios: los trabajos de Horacio Quiroga y Paul Groussac en el policial, Auguste Dupin y Sherlock Holmes de Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, el Hércules Poirot de Agatha Cristie y el trabajo de Enriqueta Muniz en lo que Vaca Narvaja llamó “la versión femenina” de Operación Masacre.

A su vez, Oliva, autor de Todo lo que el poder odia y La violencia nació conmigo, planteó el interrogante: “¿Por qué Córdoba mata? ¿Si Córdoba es docta, civilizada…?”. Y tomando el concepto de esta edición de festival, destacó lo que Domingo Faustino Sarmiento escribió sobre Córdoba en la primera mitad del siglo XIX: “Esta ciudad docta no ha tenido hasta hoy teatro público, no conoció la ópera, no tiene aún diarios y la imprenta es una industria que no ha podido arraigarse allí. El espíritu de Córdoba hasta 1829 es monacal y escolástico; la conversación de los estrados rueda siempre sobre las procesiones, las fiestas de los santos, sobre exámenes universitarios, profesión de monjas, recepción de las borlas de doctor”.

“Esa Córdoba que deploraba Sarmiento era contrarrevolucionaria, lloraba a los mártires como el ex virrey Santiago de Liniers y los conjurados contra la Revolución de Mayo. Es la misma Córdoba que en tiempos de Menéndez fusiló a 31 militantes populares presos políticos, ante la cómplice mirada de algunos de esos doctores. Por eso, a pesar de algunas anomalías rebeldes como la Reforma Universitaria y el Córdobaso, por eso Córdoba mata”, sostuvo Oliva.

En una Argentina y especialmente en una Córdoba donde “la realidad supera la ficción” (con lo cual está de acuerdo más de un escritor), difícilmente democrática, donde no existe la independencia real de poderes, donde una unicameral legislativa y La sagrada familia judicial operan a gusto propio frente al desierto informativo que representan los medios locales, los periodistas hablaron de la existencia, a falta de una justicia real, de la justicia poética a través de la ficción y el periodismo. Oliva concluye la charla así: “Escribimos, seguimos haciendo periodismo porque siempre tenemos la esperanza que algo va a cambiar”.

El imaginario visual de Córdoba

El día cierra por la presentación de La Zurda, de Rosendo Ruiz. “La idea de la película es demostrar que el cine es gran transmisor de imaginarios, la gente ha estado muy contenta de ver Córdoba desde otra óptica”, dice el director al público.

No creo que se equivoque. Así como hace poco Ridley Scott nos presentó el mundo napoelónico de manera visualmente apabullante, es igualmente importante cambiar la forma en que percibimos nuestra propia realidad, nuestra ciudad y nuestro día a día y la forma en que sentimos los espacios y paisajes a través de la cultura visual. La película de Rosendo es un gran aporte a eso.

El dulce veneno del la novela negra

Día 25 de septiembre. Biblioteca Córdoba. Otro de los invitados es Gabriel Wainstein, creador y conductor de El dulce veneno de la novela negra, un programa de radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que trata sobre los autores que hicieron y hacen al género. Allí están Dashiell Hammett y Raymond Chandler, pero también Claudia Piñeiro, Henning Mankell y James Ellroy. La foto del canal de YouTube que retransmite en el el programa tiene a Wainstein con un clásico fedora, en blanco y negro. En la biblioteca no lleva el sombrero, viste todo de negro, con sandalias y una remera de Triste, solitario y final, en honor al genial Osvaldo Soriano.

Hablamos del género. Yo le comento de lo poco que he leído del mismo: Larsson, Saccomanno y por supuesto, y de forma audiovisual, la True Detective de Pizzolatto.

—Es buenísima, me dice.

—¿Que me recomienda si quiero entrar al policial negro? ¿Me puede anotar algo? ¿Alguno moderno que me pueda gustar especialmente?

—John Connolly, sin duda. Te va a encantar.

Los viudos de los jueves

Este es un lugar de resistencia del género. “A mí me gusta el policial porque me dice algo. A otro le puede decir algo la fantasía, el terror; a mí me dice algo el policial”, confiesa Pablo Aguiar Cau, otro de los invitados, escritor jujeño radicado en nuestra provincia.

—Sabes, pensé algo parecido el otro día: mucha gente, como Harold Bloom ven a los literatos como algo universal, algo marmoleo, algo que le tiene que decir algo a todo el mundo. Algo muy estático. Demasiado consagrado.

—Sí, creo que la literatura se termina de cerrar en el contacto con la gente. Tanto sea con el lector, inclusive el que te putea, o con grupos de amigos y colegas como estos. Te cuento algo: yo soy de Jujuy y escribí un libro sobre el Éxodo Jujeño. Me pasó que me lo pidieron de una escuela de allá. Imprimieron el PDF y los chicos estudiaron de allí. Me gustó tanto que les pedí un ejemplar de esas fotocopias. No me acuerdo por qué no pude tener uno y un tiempo después, en una librería de usados, de esas que venden revistas, encuentro una de esas fotocopias, subrayada y con anotaciones. Al día de hoy, la conservo con más cariño que a mis ejemplares del libro.

—¿Como es Sasturain?

—Literariamente, lo mejor de Juan es su localidad. Tiene algo que ver con Buenos Aires, con que las líneas de colectivos sean las mismas desde hace décadas. Aunque sí es cierto que el Sasturain de los noventa es diferente al Sasturain actual. Y, humanamente Juan es sobre todo generoso. Lo mejor de mi libro es la contratapa que él me hizo.

—Tenés ese libro en la mano.

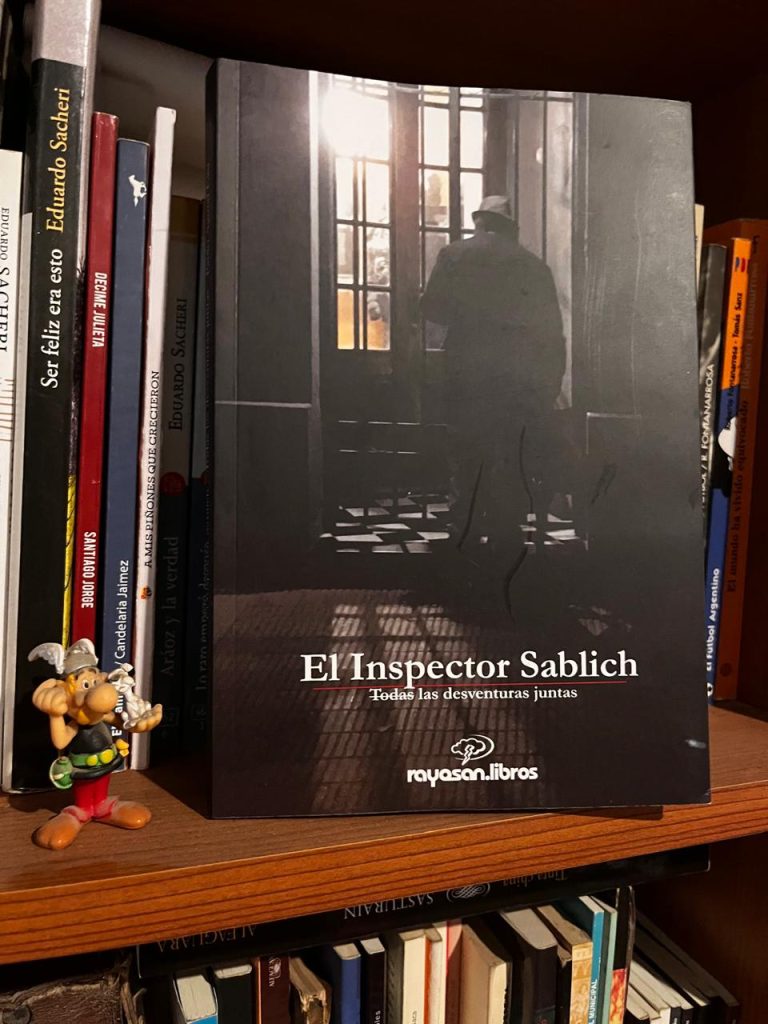

—Sí, el de Inspector Sablich.

—¿Quién es el inspector Sablich?

—Es un personaje que yo creé. Lo pensé en la onda de lo que hizo Sasturain con Julio Argentino Etchenike.

—¿No es un inspector real?

—No, es un fanático de la novela negra. Es una persona de Córdoba, que yo cifré en clave de parodia policial.

—¡Algo parecido a lo que hizo Cormac McCarthy con el Juez Holden!

—Sí, pero a mí me gusta usarlo en clave de humor. También meto mucha letra musical. Meto a mi Spinetta, por ejemplo. El otro día se ocurrió meter el “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

—¿Y lo hiciste?

—No. Meto solo cosas que me gustan.

—¿Por qué le dedicas un relato de Sablich a los viudos de los jueves?

—Ah, somos un grupo de amigos que nos juntamos todos los jueves a tomar y hablar de la vida. Mi mujer dice que me secuestran y nos llama los viudos de los jueves.

—Casi como el libro de Piñeiro. ¿Hablan del policial?

—No, no. Nos juntamos a comer, a escabiar, a charlar de la vida.

Un día antes del evento, leí en un prologo de Ricardo Piglia al Glosa de Juan José Saer lo siguiente: “Un circuito de amigos sostiene la escritura”. Parece ser que no mentía.

—El inspector Sablich tose como el demonio, viste con una gorra cubana con la estrella roja, una remera verde con un dibujo del abrazo entre Perón y Evita y una bandolera de cuero usada. Es hincha de Instituto, es bajito, extraordinariamente blanco, con los bigotes y la barba acorde a ese color. Hace honor a su título y al género negro: fuma como Sam Spade o Philip Marlowe, tanto que cara se pone colorada por la tos. Voy afuera a fumar… -suelta y sale por la puerta de la biblioteca.

“No sabemos qué textos van a trascender”

Juan Sasturain camina por la 27 de Abril, gira al izquierda, entra a la Biblioteca Córdoba y pasa al lado de gigantografía de Arturo Capdevila. Se se da un abrazo con Fernando López, organizador del evento. Pablo me lo presenta y Sasturain accede a la entrevista.

—Juan, junto a un nombre como Ricardo Piglia, usted forma parte de una una generación escritores que se educó con el audiovisual. ¿Cómo ve que los jóvenes y en la población se vuelque tanto al consumo serial audiovisual y haya dejado de lado la lectura de historieta y literatura?

—Bueno, es el resultado lógico de los cambios tecnológicos, de la oferta que hay. En los años 50, cuando me tocó ser pibe a mí, los chicos ya mirábamos más historietas, escuchábamos más radio, íbamos más al cine que lo que veíamos. Así que esto no es más que el subrayado, llevado al extremo de un fenómeno que tiene más de cien años: la paulatina vigencia, cada vez mayor, de la pantallas. Hoy en día, en lugar de estar en un lugar fijo, las pantallas viven con nosotros, vienen y van con nosotros. Esa es la diferencia básica. Ahora cada una de las formas, más allá de los soportes, mantiene su especificidad. Cada forma se alimenta de las otras. El modelo de representación del teatro fue la base del cine, pero luego este último se independizó. Con la relación Cine-TV pasó lo mismo. Esto pasa con todas las narrativas. Ese es el dato.

—¿Cree que vamos a perder algo en este proceso? ¿A ganar algo?

—Siempre se pierde algo, pero lo que pasa es que no sabemos lo que vamos a ganar. Perdemos siempre aquello que suponíamos que era definitivo, pero si se pierde quiere decir que no lo era. Las razones por las cuales podemos suponer que se pierden las cosas son políticas, económicas, culturales… Lo que sucede es que algunos cambios… algunos cambios son irreversibles. En general los grandes cambios suelen serlo. Tengo que pensar en lo que sintieron aquellos que vivían en un mundo determinado cuando Gutenberg inventó la imprenta y empezó la reproducción de tantísimos textos escritos que empezaban a circular. Eso fue una revolución que dio vuelta a todo el concepto de la posibilidad de acceder a la lectura. Fue una giro democrático, pero no en el sentido histórico, porque estamos en otra época, pero sí en el sentido de la circulación abierta de las cosas. Cada cambio produce perdida de ciertos estados anteriores. Esto es un poco así.

—¿Para qué lee Juan Sasturain?

—Por placer, por gusto. Siempre leído porque me gustaba. Siempre ha sido una actividad que me ha provocado placer, gusto, entretenimiento, saberes, conocimiento. No sustituye a la experiencia vital. Quedarse sentado leyendo no es más importante que salir a la calle y hablar con la gente. Pero, bueno, cada uno circula, cada uno se va nutriendo de experiencias como puede. Y la lectura es una experiencia maravillosa. No sustituye a las otras de ninguna manera. Pero es una experiencia extraordinaria porque en los libros, por lo menos durante muchísimo tiempo, han estado todos los saberes acumulados, todos los saberes de los hombres. Todo lo que hemos hecho, soñado, amado, querido, están registrados en los libros.

—¿Qué hace Juan Sasturain cuando no puede leer, cuando no puede ver a Boca, cuando no puede actuar en un programa como Disparos en la biblioteca?

—Tengo una vida cotidiana muy linda. Vivo jubilado desde hace casi ocho años. Estoy mucho en mi casa, y no tengo demasiadas posibilidades de aburrirme. Como cualquiera, hago de todo. Tengo una vida cotidiana bastante nutrida.

—Estamos en la Biblioteca Córdoba… Biblioteca Nacional Juan Filloy…

—Sí, señor.

—Usted lo nombró a Juan Filloy en su discurso de apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año…

—No solo lo nombré en el discurso de apertura, sino que a esta entidad le puse el nombre de Juan Filloy. Con mis compañeros, logramos en mi gestión que esta sede de la Biblioteca Nacional en Córdoba se llamara Juan Filloy.

—¿Qué significa para usted Juan Filloy?

—Ah, Filloy. Él es un impar. Eso es un monstruo, un impar, ya que no entra en ninguna categoría. Es bastante inclasificable lo de Filloy. En el mejor sentido de la palabra. No calza a ningún lado. Sobre todo porque su narrativa, más que nada la de los años 30. En ese periodo mágico entre el 33 hasta el 38, él produjo por lo menos tres o cuatro obras impresionantes. Caterva es una obra maestra absoluta. Y es un fenómeno muy raro, Filloy, porque su obra no circuló por voluntad propia. Entonces, al no circular la obra, ésta no interactuó con el resto de la producción, sino que quedó encapsulada, de algún modo, en un círculo de conocedores. Cuando empezó a interactuar, se iluminaron las cosas. Entonces, es una obra secreta. Fue así durante muchísimo tiempo. Y una obra que, al no confrontar, al no interactuar, tiene sus propias reglas de desarrollo propio. Filloy escribe secretamente, de algún modo, para sí. Arma su propio mundo cerrado sobre él. Es muy lindo eso. Como funciona la cabeza, ¿no? Es un extraordinario narrador, y no se parece a nada.

—Hay quienes han afirmado que Filloy tenía una erudición superior a la de Borges. Después usted lo conoció, fue alumno de Borges.

—No hay ningún campeonato en eso. La erudición suele ser… suele ser equívoca, ¿no es cierto? Suele ser equívoca. El era un lector omnívoro. Es muy linda su biblioteca en Río Cuarto; he estado ahí. Leía de todo. Además, por su formación por su formación leguleya, tuvo que leer mucho los clásicos, tuvo que leer… Sí, no corresponde un campeonato de quien había leído más y por qué, no, no…

—El fulbito para la tribuna..

—Claro, sí. Carece de importancia. En Borges la erudición a veces sirve de… es una falsa erudición. Borges inventa citas y cosas por el estilo. No tiene ninguna duda. No tiene ninguna duda en manipular la realidad.

—¿Por qué los cordobeses deberíamos leer a Filloy? ¿Qué nos aporta Filloy a nosotros que en general lo desconocemos? Los cordobeses de aquí, de la calle, pueden nombrar a Filloy, sí, lo conocen de nombre, pero en definitiva es una cosa que no se lo lee. Tal vez pasa con Saer en Santa Fe o Di Benedetto en Mendoza.

—Claro, tenes razón. Bueno, es una obra secreta. Él construyó una obra secreta por voluntad propia. Además que la mandaba y la leían y todo eso… Él tuvo una vocación secreta porque le encantó tener esa especie de doble vida. Era un alter ego el que escribía. No sé si el verdadero Filloy era el juez o el escritor. Tenía una doble cara. Filloy no es fácil. En una época en que, o incluso en todas las épocas, en que la dificultad, las cosas que no son demasiado parecidas a lo que estamos acostumbrados a recibir, se hacen difíciles de acceder por incomodidad Filloy resulta así: incomodo. En el sentido que, que cuesta entrarle. Empezá a leer Op Oloop y después me decís. ¿No? ¿Y qué carajo hago? te preguntas. Pasa con ¡Estafen! O la misma Caterva. Estas obras, sus obras, tienen una saludable dificultad. Los tiempos de la lectura son también los tiempos de la lejanía, ¿no? El habla de los años de los años 30 estás obras.

—Juan, en una conversación con un escritor pensé algo que usted me va a saber responder mejor que nadie…

—No, no creo (bromea).

—…que entre los años 20 y los años 60 la literatura argentina vivió un período de oro.

—Un período muy rico; sí, sí, es cierto.

—…y que ahora está en decadencia. Que no tenemos lo que tuvimos antes… que la última gran novela argentina fue La grande. ¿Estamos en ese periodo?

—No, no creo. Además porque no tenemos perspectiva para saberlo. Las épocas no nacen de oro. Los cortes los producen después los estudiosos o la propia experiencia. No sabemos qué va a quedar de todo lo que se escribe. No sabemos qué va a quedar de todo lo que se escribe. Hoy lo que sí sabemos y podemos ver, es que se escribe y se publica muchísimo. Muchísimo más que en cualquier otra época. Y que el nivel de lo que se escribe y se publica,en general, es mejor, la media es mejor que en otra época. Hay más gente que escribe bien.

—Eso es muy bueno.

—Hay mucha más gente que escribe, mucha más gente que escribe bien. De todo lo que se produce, qué textos van a trascender, qué textos van a cristalizar de algún modo, cuáles van a ser reconocidos como clásicos o como perecederos… Eso no lo sabemos. Honestamente, no lo sabemos. Muchas veces hay libros de autores que fueron en su momento muy reconocidos, algunos porque vendían mucho y otros porque eran reconocidos por la crítica y que hoy en día se nos caen de las manos. La historia les pasó por arriba. Autores que fueron populares, muy populares y que luego que la coyuntura que los consagró, que los reconoció, cambió… salieron de foco… Una cosa es el foco crítico y otra cosa el foco lector. ¿No es cierto? No son los más leídoslos que la crítica considera. Es muy raro que eso coincida. Y cuando la crítica consagra a un autor que después se vuelve popular, la crítica empieza a desconfiar. Es un criterio prejuicioso en general: si vende mucho, no debe ser bueno. Son esas estupideces que se escuchan por ahí.

—Le voy a hacer una pregunta más.

—Una.

—En la conferencia inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires usted dijo que en estos tiempos, mientras no perdamos la vergüenza, hay esperanza.

—Totalmente, claro.

—¿No estamos perdiendo la vergüenza en estos tiempos?

—Estamos hablando, precisamente, hemos caracterizado este tiempo como el tiempo de los sinvergüenza. El tiempo de los sinvergüenza, el tiempo de aquellos que no tienen escrúpulos. Que el escrúpulo se supone que es una isla griega, ¿no? No es mío eso. Es muy bueno y no es mío.

—¿De quién es?

—Ja, lo he escuchado por ahí, pero no es mío.

—Lo vamos a buscar.

—Buscalo.

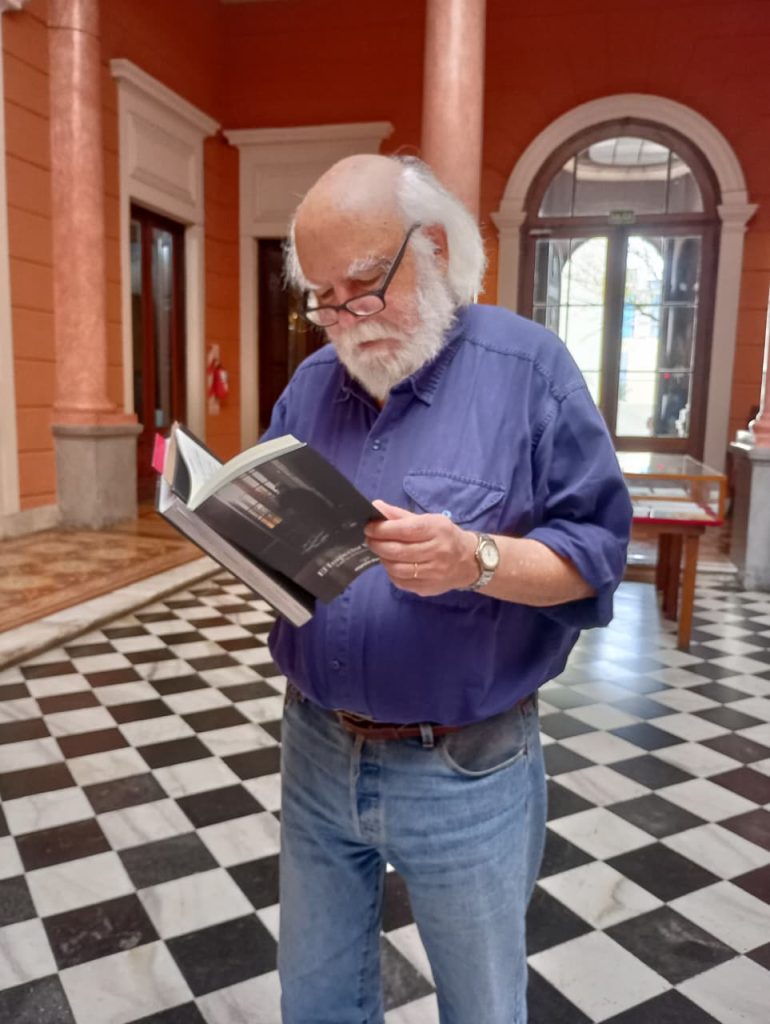

—Juan, me olvide, ¿puedo sacarle una foto para la entrevista?

Sasturain se pone a leer el libro del Inspector Sablich y aprovecho que está para así sacarle la foto. Me mira, mira a Pablo, sonríe y me dice: “Dale, sacamela así, con el libro: vamos a hacerle el chivo”.

Un Juan de la calle

Entramos a una de las charlas del Córdoba Mata. Sasturain se sienta al fondo. Pese a ser una persona pública, de haber escrito Perramus, nadie se gira a aplaudirlo o saludarlo. Seguro están acostumbrados después de tantos años de verlo.

Mientras los disertantes hablan, observa y toma nota. Con las piernas cruzadas apenas, se detiene para rascarse la cabeza, acomodarse la barba, los bigotes, examinar la lapicera o aplaudir. Nunca se para a mirar el celular y siempre escribe. Al frente, hay un chico con una remera con el escudo del estado de California que dice: Sit back and enjoy the show. Sasturain parece entender el mensaje.

No hay mas de cuarenta personas en sala. No hay niños. A mi lado hay uno que tiene una remera con Maradona tomando un vino Toro y la Mona Giménez besando la Copa del Mundo: “Sasturain, no Sasturaín”, murmura corrigiendo a una de las disertantes que se equivoca dos veces en el acento del apellido.

Cuando termina la charla, Sasturain aplaude. Pasa al frente y se reúne con sus colegas para hablar. Es tremenda su experiencia como compilador y editor: “No tengo nada en contra de los críticos, pero se nota cuando una antología está hecha por un grupo de estos”. Parte de la vida cultural de Buenos Aires y Argentina de la segunda mitad del XX y este primer cuarto de siglo del XXI está condensada en todo lo que dice. Fue alumno de Borges. Colaboró con Breccia. Le hizo ganar el Nobel a Borges con Breccia. Fundó y refundó (dos veces) la revista Fierro. Escribió cuentos y novelas y condujo Continuará…, Ver para leer y Disparos en la biblioteca mapeando gran parte de nuestra vida y conciencia historietistica y literaria. Creó a Julio Argentino Etchenike y dirigió la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Al hablar, usa sus adjetivos clásicos: extraordinaria novela, memorable antología. Es una conversación de él con amigos, fuera de la cátedra o discursos maestros de las ferias de libro. Es una gran mesa de café donde se recuerda a viejos amigos, ausentes y presentes: Osvaldo Soriano, Ricardo Piglia, Mempo Giardinelli, Carlos Sampayo…

Alejado de la filosofía estética, de la crítica literaria, Juan Sasturain sigue dando clases a su manera: contando historias.

* Periodista egresado de la FCC-UNC.