Por María Paulinelli *

De la simbiosis entre vida y escritura a la metáfora de un mundo más humano. El azar de los azahares, de Sonia Lizarriturri, y La fundación, de Juan María Prieto.

Las palabras nos hacen ser humanos.

Somos en cuanto nos permiten pensar y nombrar el mundo que tenemos, que tuvimos alguna vez… que puede ser representado en las imágenes.

Somos en cuanto permiten entrever un tiempo nuevo que dejará oscuro el mundo nuestro mientras, intermitente, se desliza en la poesía.

Somos en cuanto hacemos memoria y entonces, actualizamos un pasado en un presente que puede visibilizar lo que se viene.

Somos en cuanto rememoramos las palabras que otros dicen en la actualización que implica la lectura.

Las palabras dicen, sugieren, dan la vida

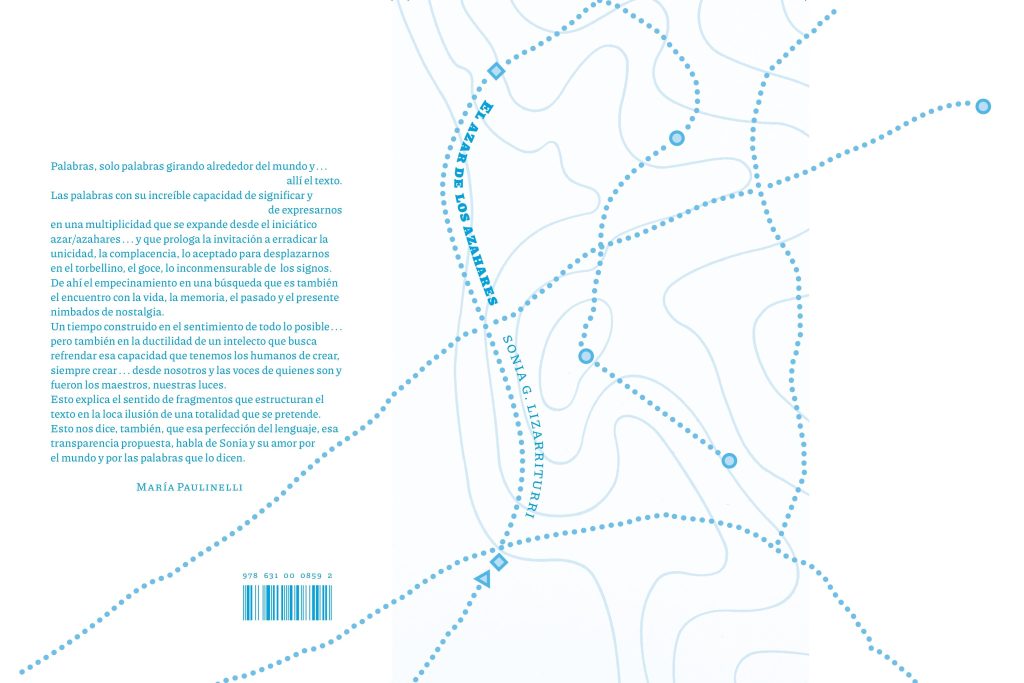

Sonia Lizarriturri escribe El azar de los azahares.

Solo digo: Palabras, solo palabras girando alrededor del mundo y de la vida.

Más que escribir, su texto es una forma de completar el mundo que tenemos. De ahí, la búsqueda empecinada en representar, referenciar, poetizar desde todas las formas existentes e imaginadas.

La inclusión de imágenes… las palabras bailoteando en la hoja que se expande en la memoria…. en la sonoridad de las letras…. en la estructura que deambula con la lógica que dan los enunciados y también con la irracionalidad de lo poético… con los títulos que indican y juegan con el sin sentido de los números… Todo eso es el texto que se esparce y balbucea de manera distinta, en cada acercamiento que provee la lectura. Por eso,–me digo–, allí están las palabras con su increíble capacidad de significarnos y de expresarnos en una multiplicidad que es eso: lo posible.

Lo posible que comienza en ese iniciático azar/ azahares y que prologa la invitación a erradicar la unicidad, la complacencia, lo aceptado para desplazarnos en el torbellino, el goce, lo inconmensurable de los signos.

De ahí, el empecinamiento en una búsqueda que es, también, el encuentro con la vida, el pasado y el presente nimbados de nostalgia.

Un tiempo construido en el sentimiento de todo lo posible, pero también en la ductilidad de un intelecto que busca refrendar esa capacidad que tenemos los humanos de crear, siempre crear… desde nosotros y las voces de quienes son y fueron los maestros, nuestras luces.

Todo esto –que les digo– explica el sentido de fragmentos que estructuran el texto en la loca ilusión de una totalidad que se pretende. Esto nos cuenta –además– que esa perfección del lenguaje, esa transparencia propuesta, habla de Sonia y su amor por el mundo y las palabras que lo dicen.

Y entonces, tomo el libro. Me subyuga su blancura. Esas líneas apenas esbozadas en la tapa. Esos surcos dibujados que redundan en ese girar que tendrán –luego– las palabras en el texto. Líneas, puntos se entrecruzan con el título El azar de los azahares y el nombre de ella… la mujer que escribió el texto.

Lo abro, casi… como aventurando la sorpresa. Un epígrafe nos introduce en la magia que luego desplegarán las lecturas que se hagan. Y así dice: Los azahares pequeñas flores blancas, sutiles, evanescentes. Una vez al año, florecen en los naranjos y los limoneros.

Y continúa: Algunos escritos se les parecen. Solo… cuando el azar lo dispone. Está todo dicho en una síntesis que se despliega virulenta. El mundo que se esconde y que aparecerá indeterminado. Solo a veces. Sujeto a la escritura, pero también a la lectura. De ahí, la cualidad de lo posible, como categoría definitoria, como ensamblaje de ese mundo de palabras y de imágenes.

El diseño parece que recién está naciendo… por ese desplegarse secreto en la blancura. Como también dijimos de la tapa. José Lautaro Aguirre es quien lo hizo. Un anotador de detalles que explican desde cuándo y desde dónde esos textos tienen vida. También, es aleatorio la disposición en que se encuentran. El azar es responsable.

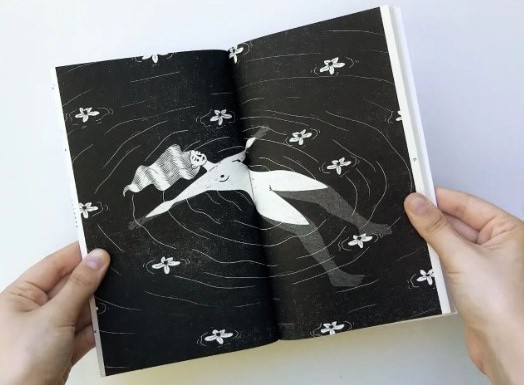

Martina Cúneo es quien ilustró con sus dibujos intercalados en el texto. Sin orden, ni precisión, ni ritmo alguno. Solo figuras que se desplazan entre letras, como una mirada absorta que encandila ante el mundo tenaz que se despliega entre los fragmentos que ocupa la escritura. Los títulos indican la pertenencia de las ocho ilustraciones a cada uno. Son simples. Muy escuetas. Cardos. Flores sin nombre. / Mujer entre flores y semicírculos del agua/ Interrupciones/ Palabras, plantas, flores y árboles…. y otros más.

Finalmente, empezamos la lectura.

Reconocemos la estructura. Tres partes la componen. Oscilaciones recurrentes. Desplazamientos. Complementarias.

En todas, la palabra.

En todas, la vida se desplaza.

En todas la presencia de Sonia, deletreando.

Desde la racionalidad que ausculta, que interpreta.

Desde la irracionalidad de la imaginación que se desplaza… mientras crea.

Oscilaciones recurrentes incide en la palabra que se desplaza y busca, busca. Por eso, el primer fragmento indaga sobre las significaciones. Apoteosis de la palabra, resume todo el texto. Resume todo el mundo posible que se crea. Punto en que el lenguaje se torna incandescente./ Redime de las direcciones obligatorias del vivir./ Induce a transitar la multiplicidad,/ los repliegues, los senderos bifurcados,/ la pérdida irredenta del sentido común…/ de lo decible. Y de ahí, la oscilación es hacia la vida, los espacios, los tiempos, las subjetividades que iluminan los encuentros/ y/ los desencuentros/ que caben en una de nuestras, / tantas, / posibles vidas. Similitudes entre la vida y la palabra en la multiplicidad, en esa corriente nunca quieta, siempre viva.

Por eso, la condición del Universo, universos, oscilando entre la subjetividad de quien escribe, entre la subjetividad de lo leído, entre la subjetividad de lo vivido. Uni…verso/ un… ¿único verso? / ¿únicos versos?/ La reaparición, casi a diario, de los/ territorios y paisajes/ de universos vitales.

Es así que, oscilando en el pasado, Sonia dice: Mi labor: /poner palabras en el bordado de la escritura de la vida. Es así que se propone en El punto cadena: Bordar la vida en azul cielo y verde turquesa iridiscente./ todo el tiempo posible.

Un bordado que supone interpelarlas. Encontrar su pureza al pronunciarlas. Sulfilado. Un bordado que permite desarmarlas. Confusiones.

Un bordado que resume su subjetividad anhelante, también, múltiple.

Alfileres. Por estos días, escribir sabe a sustancia espesa, esperanzadora y desesperante al mismo tiempo; a danzas alegres, tristes, nostálgicas; a vitalidad, angustia, enfermedad, salud, vida y muerte. Y continúa: ¿Dónde estamos las personas? (No me animo a preguntar; ¿Dónde las almas?) para exclamar finalmente: ¿Re-parar en la escritura y los escritos? Auténticos dobladillos prendidos con alfileres. ¿Serán alguna vez, dobladillos invisibles? Una fiesta del lenguaje. Desde la racionalidad que da el conocimiento. Desde la alegría de sentir que se está vivo.

Desplazamientos. Abandona la ductilidad de la organización en versos. Es toda prosa. La memoria arrasa por momentos. La infancia. La adolescencia. La juventud. El presente de la vida adulta.

Flan casero. Los lunes: puchero. Luz María Mateo de Lizarriturri. Azafrán. Trenes, y otros, se escalonan entre los recuerdos, y entre la multiplicidad de sentidos que pueden tener las letras al unirse.

Quizás sea Escribir, un barrio el fragmento que resume esa simbiosis entre vida y escritura, entre el juego y la creatividad que posibilitan las palabras. La metáfora del salto como cambios. La metáfora del transcurrir de los días y los meses que escriben la biografía de cada persona. Pero también aparecen otras voces, la transcripción de textos que dan la luz de otros que usan las palabras. Las luces diferentes, en ese mundo de los libros. Citas, reminiscencias de otros, diseñan un entramado que explica los terrenos conocidos de otras escrituras. Las referencias necesarias para interpretar lo que se lee.

Y entonces… llegamos a Complementarios. La transcripción de fragmentos de Julio Cortázar y John Berger se completa con las referencias a los textos utilizados en Oscilaciones recurrentes y Desplazamientos. Una prueba más del amor de Sonia por la literatura que hicieron otros.

Cierro el texto. Me provoca tristeza apartarme de la belleza y de la vida.

El libro atesora esa blancura que se ha transformado en una luz que me encandila.

Absorta, recorro las imágenes.

Las palabras se escabullen y me llenan para siempre.

Cada vez que reinicie la lectura, transformaré mi mirada … en otra maravilla que dicen solo las palabras…

La metáfora del mundo que se viene

Juan María Prieto escribe La fundación.

Y entonces, con la maravilla de poder atisbar voces de espacios más lejanos, me encuentro con este texto de un español nacido en Córdoba, pero de España. Su juventud, me explica la vitalidad, la desmesura, la incomodidad frente a lo establecido y lo adecuado.

Y entonces, abro el libro y me sumerjo en el arrobamiento que me provoca ese incierto desorden que me invade. Un incierto desorden que al pasar las hojas, me indica una estructura que quiere decir algo definido, demasiado transparente. Ese algo es La Fundación referenciado en ese título.

¿Qué fundación?, me interrogo.

La fundación de un mundo diferente en un tiempo distinto, me respondo.

Y como resulta imprescindible, es necesario, además, demoler concienzudamente lo viejo, lo caduco, para exponer lo nuevo que se nombra. De ahí, la composición del texto.

Lo veamos:

Tres epígrafes se corresponden con las partes que lo estructuran.

El primero, de Nikola Madzirow, expresa el olvido del aire, del fuego y del agua. La elección de la tierra como sustento de la casa y, en consecuencia, de una nueva manera de habitar el mundo. Una nueva manera, que se dice en los fragmentos que componen La Fundación, ese primer instante del largo poema que es el texto.

El segundo epígrafe –de Ida Vital– referencia cómo transformar, cómo lograr esa mutación que se propone en El fin de la progresía. Entonces, contra lo sordo te levantas en música, contra lo ardido, manas.

Los fragmentos hablan de eso. El acabamiento de un tiempo, de un orden.

El tercer epígrafe, de André Gide, justifica Las estampas, el último segmento. Me atrevería a decir, justifica todo el texto. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucho es preciso comenzar de nuevo.

Palabras en busca de imágenes que representan, que referencian.

La palabra adquiere, pues, toda su densidad y protagonismo.

Ese decir, es un balbuceo en todo el texto. No hay sintaxis, ni puntuación alguna que ordene la racionalidad de quien está expresando.

Multiplicidad anhelante que remeda lo más común, lo cotidiano.

Situaciones esbozadas que confunden lo actual y lo convierten en la posibilidad de mostrar el mundo que habitamos, el mundo que puede ser posible.

Por eso hablaba de un incierto desorden que me invadía en la lectura. La desazón por las normas que olvida las mayúsculas, que transforma significantes en busca de otros nuevos, que usa los fragmentos como forma de estructura, que pretende ser poesía en el ordenamiento de los versos, que pasa a la prosa y luego finaliza en las estampas como remisión a las imágenes que muestra.

Todo eso como la experimentación que implica la fundación de un mundo nuevo.

La metáfora se define como el total poderío que se le otorga a la palabra. Simbolismos que se escalonan, se reiteran, arman los sentidos para auscultar tanto las realidades que se niegan como para ofrecer lo indispensable que resulta lo distinto. Quizás sea Vender las puertas, la que me subyugó por sobre todo.

Metáfora de cómo aprender a vivir de otra manera. Así dice: la geometría nos obsequia con un nuevo punto de fuga / pero un mundo irregular nos zarandea en nuestra flamante quimera…. … y continúa: alcanzamos un armisticio con la pintura/ para esconder los vestigios de una civilización que nos excede/ dentro de estas paredes persiste la memoria en cada humedad/ pero hemos sembrado una herencia/ cuando cesa la lluvia nos sorprende fecundo el renuevo/ y el exterior que apacigua porque afuera no existen las puertas/ porque hubo esperanza en la poda/ una rama que aflora es el provenir/ una puerta abandonada es el cansancio.

Un arrobamiento de palabras que simbolizan sin pausa, sin respiro…

Y leo… y leo en voz muy alta para que me inunden los sonidos de un mundo que conozco demasiado, porque es este, el que habito con Ustedes. Un hombre que escapa es un hombre que sabe del hogar/ de los trastos de la venta online del anticuario/ del ruido de los muebles que el tiempo arrastra/ de la suma de metros cuadrados que nos enfrentan/ en ellos hay un relato inevitable que nos hace longevos.

Sin embargo, hay una redención que nos permitirá salvarnos… por eso concluye ese poema: la mejor manera de ser nosotros/ es el modo en que abrimos nuestra puerta/ e irrumpimos.

Acabar con las puertas, venderlas si es posible.

En los once fragmentos que componen esa primera parte, se referencian las situaciones de esta Modernidad que construimos los humanos. La organización política, la estructura económica y social, las instituciones que perduran, la posibilidad del amor, las costumbres y sus significaciones varias, la pertenencia a una generación que, ya es pasado, con esta fundación que nos propone. Por eso es que concluye: abrir las ventanas disponer de todo para una nueva viveza/ esa es la luz que alumbra y tiene algo de desafío/ parece que se apaga un incendio y todo de nuevo es puro sin nosotros.

Maravilloso, ¿no?

El fin de la progresía titula la segunda parte.

El mundo se escalona en una transformación que implica una desaparición. Una ideología, una forma de estar en el mundo, las representaciones posibles… todo lo que compone un tiempo se exacerba en la inutilidad de mostrar lo que ha estado siendo y hoy… fenece.

El poema cede ante la contundencia de la prosa.

La musicalidad de los versos se acartonan en el desgranarse opaco de la prosa.

Diez fragmentos muestran ese ocaso necesario. Ese fin. Romper es despedirse de uno mismo romper es desnudar de palabras las manos no hay espacio para el niño que creció para el abecedario romper es arrancar los daneses de mi infancia liberar las pareces enseñar el gotelé y solo quiero la destrucción he presumido de la ecuación logarítmica de ese yo que murió trágicamente en el Clasicismo yo estuve allí y conocí los rescoldos del imperio austrohúngaro ahora solo quiero destrucción y no tengo piedad con este plástico de lo moderno…

Finaliza, afirmando: ya solo nos quedará la oralidad he encontrado una ética en lo mudable este será siempre mi hogar después del derrumbe romper es amar los objetos sobrevivir a los perros después de ellos el único hogar posible es la voz que nos queda.

Recupero las palabras finales. La voz que nos queda. La voz que entrega las palabras.

La última parte son imágenes dichas en sonidos. Del amor, de la tristeza, de los objetos, de los espacios, de los momentos de la vida, de las nuevas posibilidades que tienen los humanos… en este nuevo tiempo que se busca. Porque la búsqueda es de siempre. Es permanente.

Una estampa congela, cierra ese poema que ambiciona ser profético. Así dice en el último fragmento titulado: De un nuevo lenguaje. Me pregunto: ¿Podría llamarse acaso, de otra forma?

¿No han sido las palabras las que nos han guiado entre las ruinas descartadas y los novedosos cimientos que se anuncian?

Exclama entonces: hay algo que hacer y es el momento idóneo porque ha vuelto el ritmo vespertino… … es humano el disimulo pero ya era pertinente el verbo hay una música taciturna que nos vuelve a convocar quiero ser el ventrílocuo que os abrace he robado una estampa tan lozana que no me reconozco lenguaraz tenemos que hacer cosas es inminente el lenguaje y eso eso nos ilusiona.

Queda en la página repetida… queda en nuestros ojos doblemente escrita… queda en nuestros oídos como una letanía: es inminente el lenguaje y eso, eso, nos ilusiona.

Me quedo en el silencio que dejan las palabras cuando han podido decir todo.

Afuera agosto apura un nuevo renacer de primavera.

Si pudiéramos hacer la fundación de un mundo más humano tan solo con las palabras de por medio…. Sería otra la humanidad y otro el tiempo de la vida.

Hasta más vernos.

María

Textos

Lizarriturri, Sonia (2023) El azar de los azahares. Edición de la autora. Córdoba

Prieto, Juan María (2019) La Fundación. Editorial La Bella Varsovia. Madrid. España.

Imagen principal

Ilustración de Martina Cúneo para El azar de los azahares, de Sonia Lizarriturri

* Docente e investigadora. Fue profesora de Literatura Argentina y Movimientos Estéticos, Cultura y Comunicación en la ex ECI, a la que dirigió en dos oportunidades. Es la primera Profesora Emérita de la FCC-UNC.