Por Mariana Palmero *

Si como alguien propuso y el feminismo consagró “lo personal es político”, nunca tanto como frente al aborto. Testimonio y reflexión, desde el dolor individual a la esperanza colectiva.

Una fotocopia con dibujos, siluetas pequeñas atravesadas por una gran aguja, trazos que semejaban brazos y piernas dispersos; otro dibujo: una aspiradora. A esa imagen la vi por primera vez en la mesa del comedor de mi casa. Si la buscan verán que sigue girando por las redes, compartida siempre por los militantes de la clandestinidad. Es lo que intentan hacernos creer: que matamos bebés. Mi madre, docente de Biología de un colegio confesional, estaba preparando su clase. La miré, la leí una y otra vez. No pregunté. Me quedé callada, pero intuí que eso era algo malo.

Un descuido. Un tipo que sí lo usó, pero se rompió. Nunca me di cuenta. La decisión de no continuar, las amigas que acompañaron, el consultorio en barrio Ayacucho, las consultas en el Rawson, el abrazo de mi psicóloga –embarazada de su primer hijo– que me contuvo y me asistió cuando la angustia talló profundo y se abrazó fuerte con las culpas aprendidas en el catecismo escolar.

Un puñado de mujeres con una bandera verde bajo el monumento a Vélez Sarsfield en algún día, allá en la primera década de los dos mil. Un folleto. ¿Es posible que sea legal algún día? Pero, ¿no es un pecado? Una firma, un abrazo.

El 5 de marzo de 2018, el séptimo proyecto, las marchas, las compañeras de la vida ocupando las calles junto a sus hijas, acompañándonos; las pibas desafiando a las autoridades de sus escuelas a puro pañuelazo, los varones hablando de aborto, la vasectomía como opción, al menos discursiva.

Las jóvenes construyendo certezas sobre la soberanía de sus cuerpos, sobre la posibilidad de decidir. Las viejas emocionadas y fortalecidas, también reconociéndose deseantes y libres. El misoprostol y la pregunta: ¿podría haber sido con pastillas mi aborto? El misoprostol y las Socorristas como una opción amorosa. Las cooperativas feministas cortando triángulos verdes al infinito para que sean pañuelos. Los pañuelos caminando las calles, en nuestros cuellos, en nuestras muñecas, en los balcones, en los puentes, en las mochilas. Los martes verdes, el pañuelo en la televisión abierta, en el prime time. Los pañuelos, una vez más, símbolo de una lucha necesaria.

La vigilia de junio, la garganta peleando contra el frío para gritar fuerte, para acompañarnos. Las lágrimas, los abrazos, la victoria. Las familias ultra católicas culpando el pecado, la imposibilidad de intercambiar opiniones, la imposibilidad de empatizar.

El viento de agosto, el final del día, del día 8. El glitter verde, la radio abierta, el documento escrito a muchas manos, los abrazos apretados, los grupos de WhatsApp que estallan de corazones verdes. Nos enteramos muy temprano que estaba difícil el triunfo, pero ahí estuvimos, desafiando al frío, saltando y bailando porque la fiesta es la lucha que nos sostiene.

Dos años pasaron desde aquella noche; el Congreso de la Nación nos dio la espalda. Pero no bajamos los pañuelos. Siguieron prendidos a nuestros pechos y se treparon a la agenda de los candidatos a las presidenciales. A favor o en contra, pero allí estuvieron.

Dos años de espera activa, acompañando a quienes me consultaron si “conocía a alguien que ayude a abortar a una amiga”, pañueleando por toda la ciudad, debatiendo al infinito en redes sociales con quienes se auto perciben guardianes de úteros ajenos. Dos años.

El tuit de Alberto Fernández, el pasado 17 de noviembre, me encontró viviendo una situación particular: un atraso confirmado. Soy una mina grande y la cabeza no paraba. ¿Era posible? Sí, era. Otra vez la decisión de interrumpir. Buscar ayuda y, en el mientras tanto, transitar la angustia de la espera. Me pregunté por esos días si cuando hablamos de aborto y decisión tenemos en cuenta que, a pesar de los privilegios que algunas ostentamos, ese tiempo que va desde que decidimos hasta que ocurre, la angustia y la incertidumbre nos iguala.

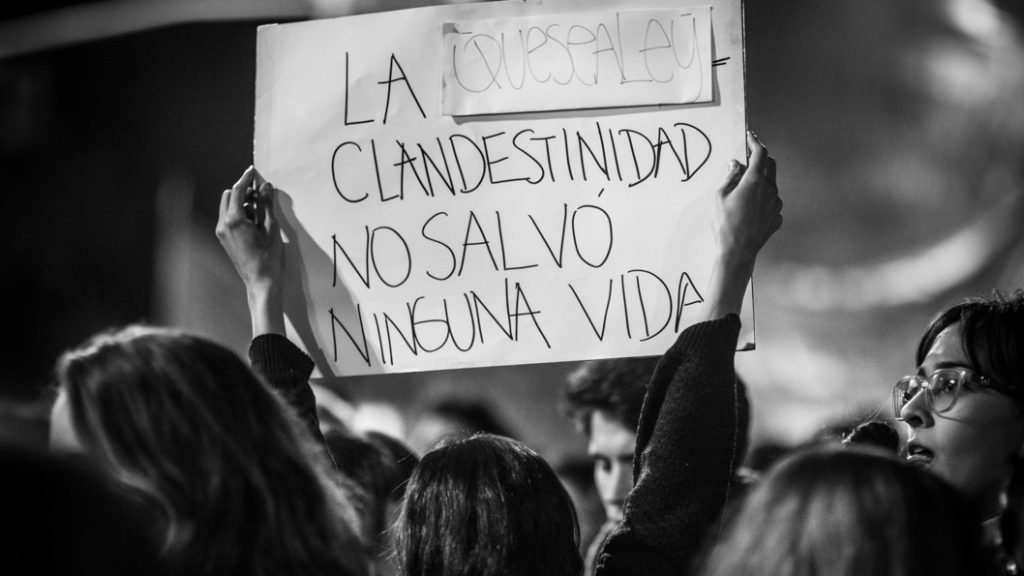

Annie Ernaux registró esa experiencia en un libro autobiográfico. La escritora reconstruye “el acontecimiento”. Es muy necesario ese ejercicio, porque abortar no es sólo un día, son varios días en donde las emociones andan alteradas por la decisión y las hormonas. Es necesario ese ejercicio porque, creo, es una posibilidad de poder elaborar esa experiencia sin el trauma al que la clandestinidad nos condena. El trauma es la clandestinidad, no el aborto, como dijeron alguna vez.

Esta vez fue en casa, sin esa sensación que sentí en barrio Ayacucho cuando escuché al médico que hizo el legrado decirle a otra médica que intervino: “¿Tiene 25? Es grande ya” y ella diciéndome luego: “Quedate tranquila, estaba desprendido, igual lo ibas a perder”. Esta vez, al igual que aquella, elegí también el silencio. Unas pocas amigas lo sabían y se encargaron de acompañarme –distancia mediante–, de hacerme llegar su cariño y un postre con dulce de leche. Esta vez el Estado me proveyó el medio, una cajita de doce pastillas con el sello del recuperado Ministerio de Salud. Esta vez puse mi firma en un consentimiento por escrito, avalado por el protocolo que en nuestra provincia pudimos tener, a fuerza de lucha, recién en 2018. Esta vez sí con un compañero presente, sosteniéndome la cabeza cuando recién a los seis días de expulsar todo me sentí menos aturdida y más tranquila. Un compañero que me sostuvo el corazón cuando ocurrió una hemorragia imprevista y despejó con abrazos esas ideas de muerte que inevitablemente sobrevuelan como aves carroñeras cuando el dolor se hace cuerpo.

Hay discusiones en torno a la letra del proyecto que se discute en estos días; hay certezas también: necesitamos que sea ley y queremos que salga sin objeción, queremos el proyecto de la Campaña, pero, salvando detalles profundos, en lo personal el anuncio de Fernández fue para mí el equivalente a la bajada de los cuadros de Néstor. Un gesto, solo un gesto. Lloré, lloré mucho. Sabemos, no hay punto de comparación, pero reconfirmé ese día que había (hay) una decisión política de acompañar una lucha de años, un poder dispuesto a dar batalla al lado nuestro y a redimir –al menos simbólicamente– las muertes de miles de mujeres que no tuvieron ni de cerca mis privilegios.

Hoy estamos otra vez mirando de frente al Congreso de la Nación, exigiendo a quienes nos representan que asuman de una vez la responsabilidad cívica de legislar a favor de la autonomía, del deseo y de la vida. La vida somos nosotras decidiendo nuestro proyecto y somos nosotras decidiendo sobre nuestros cuerpos.

La negación de la existencia de la práctica clandestina del aborto es un crimen. Sostenerla a fuerza de desinformación, una necedad injustificada. Fuimos invisibilizadas, fuimos estigmatizadas y perseguidas, ya no hay vuelta atrás. Porque hay una lucha que nos sacudió culpas, nos hizo brotar las palabras contenidas por años, nos encontró en la calle, nos hizo libres. Fuimos de a poco quebrando prejuicios, cuestionando eufemismos, revisando nuestra propia historia, elaborando nuestras experiencias. Rompimos el silencio, hablamos de deseo, demandamos el goce como derecho.

Decidir de manera autónoma, con información y anteponiendo nuestra salud como principio, es un derecho. Debería serlo. Es el Estado argentino el responsable de garantizar el acceso seguro, gratuito y amoroso al aborto. ¿Cuántas lágrimas, cuánta sangre, cuánto sufrimiento están dispuestos a seguir tolerando? Es urgente. Es ahora. Demandamos derechos y no condenas.

¡Que sea ley el deseo!

A la clandestinidad no volvemos NUNCA MÁS.

Fotos: La Tinta

* Comunicadora social, docente FCC-UNC, integrante del Colectivo Ni Una Menos Córdoba y mamá de Juan y Lucía.